今日も、春から中学生になる娘の塾選びについて書いていきます。といっても、塾選びの話はほぼ終えてしまって、塾に通い始めてからの話になっているので「塾選び」というタイトルは合わないかもしれません。もう少しこのまま続けていきます。

昨日までのブログはこちらにあります。

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

今日から3日間は「自習だけの塾で塾長さんは何をしてくれるの?」という話について書こうと思います。

塾長さんがやってくださることのひとつ目は、「子どもを導くこと」です。

娘の通う塾の塾長さんは毎日Youtubeに談話を載せていらっしゃいます。

今日は、塾長さんがYoutubeでよくお話ししてくださる「子どもの向かう方向を調節する方法」について書きます。(本来なら塾長さんのYoutubeを引用すべきだと思いますが、塾の名前も出ていて我が家がどこに住んでいるかがかなり詳細に分かってしまうので、「塾長さんから聞いた話です」と明言するだけで書かせていただきます。)

――――――――――――――――――

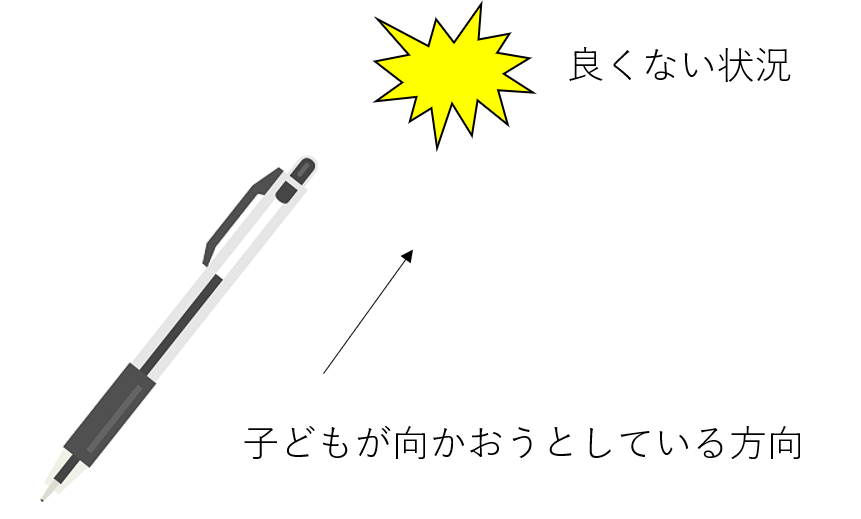

ここに一本のペンがあります。これを仮に子どもだと思いましょう。

子どもは右の方向に向かおうとしています。でも、その方向に向かうと良くないと大人は感じるとします。

さて、この時、大人はどうするべきでしょうか???

私のブログを読んでくださっているみなさんは、教育意識の高い方が多いように思うので、釈迦に説法かもしれません。

方法としては2つあります。

ひとつは、子どもに任せてその方向に向かわせてみる。大人も成功する道が完全に分かっているわけではないので、もしかしたら子どもの思う方向に進んでみた結果成功するかもしれない。でも、もしかしたら、大人が察していた通りに失敗してしまうかもしれない。そしたら失敗した時に「失敗だったね。どこがいけなかったと思う?」と聞いてみる。

この時の聞き取りで重要なのは、「問答式」。

どうして失敗したと思う?とか、代わりにどうすればよかった?とか、大人は掘り下げることに徹して、答えは言わない。子どもは自分で気づくことで、自ら変わることができるそうです。

もうひとつの方法は、時間をかけて子どもを良い方向に導くこと。

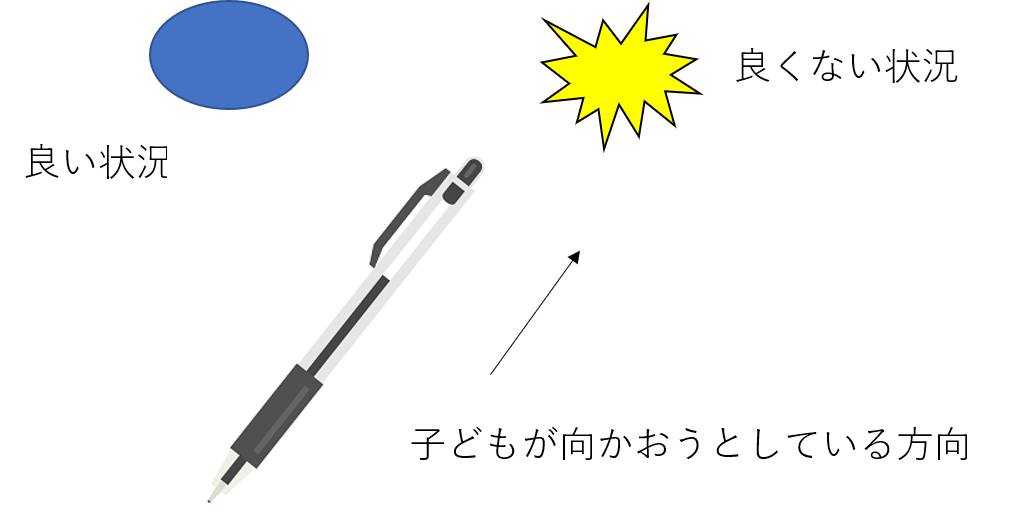

仮に、大人が思う向かうべき状況が、子どもが向かおうとしている方向の真逆にあるとします。

ここでは、子どもが「良くない状況(図の黄色)」に向かっていて、大人は「良い状況(図の青色)」に向かわせたい(向かった方が子どものためになると思う)としましょう。

この時、無理に「良い状況」の方にペンを曲げようとすると、ペン(子ども)は折れてしまいます。幼児ならともかく、小学校高学年や中学生以上になった子どもはそう簡単には変わることはできません。

ではどうすればいいでしょう。

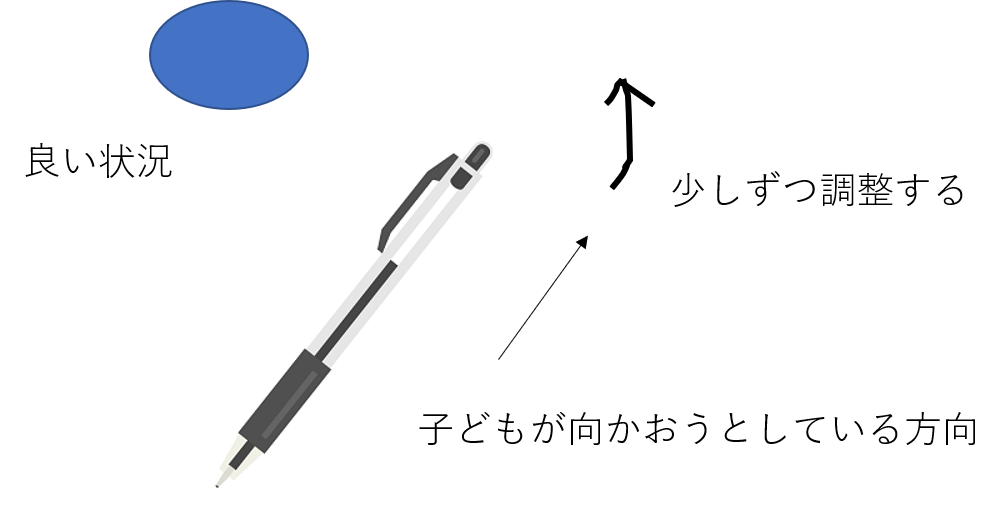

時間をかけて、少しずつ導いていく。そう簡単には変われないので、少しずつ調整しながらゆっくりゆっくりと導いていきます。

植物を育てるのに似ています。同じ方向ばかり葉が伸びてしまったら、少し鉢を回転させたりします。茎に少しだけ支えをしたりして育つ向きを調整します。こうすることで時間はかかりますが植物は全体にバランスよく自分の意思で伸びていきます。鉢が少し動いていたり支えはあるものの、自分の意思で伸びていくわけです。

ここで、相手は言葉が話せないペンや植物ではなく、子どもですから、この時に大切なのも「問答式」です。問答式で子どもから調整方法を引き出すことです。この時も大人から子どもに答えを与えるのではなく、子どもが自分で方法を考えて少しずつ変わっていくように導いていきます。少しずつ調整していくことで、子どもは長い時間をかけて変わっていくのだそうです。

―――――――――

いつも書いていますが、失敗も経験のうちなので、そちらの方向に向かうと良くないと大人が思っていても、自分で体験させてみることはとても大切なことだと私は思います。良くないと塾の先生が思っていても一度その方向に向かわせてくださることがあるという話をYouTubeで見て、我が家には向いている方法だなと思いました。また、だんだんと良い方向に向かえるようにする(+子どもとしては自分自身で良い方向に調整していると思える)という状況づくりも、プロの技だと思います。娘と話していても、問答式で娘を調節してくださる話術は素晴らしいと感じます。

娘が通っている塾は、自習スタイルですが、各自の勉強の区切りで塾長さんに学習の結果を持っていくルールになっています。

例えば「学校の数学(算数)の問題集」をやっていたとしたら、ある単元の丸つけまで自分で終えたところで塾長さんに持って行きます。子どもたちの丸つけって結構間違っていることがあるそうで、社会などは漢字を間違えたまま覚えてしまう子もいたりするので、丸つけの正確さの確認の意味もあるそうです。加えて塾長さんは、内容に合わせて、ホワイトボードで子どもの理解度を確認してくれます。しっかりと塾長さんに説明できればOK。人に説明するって結構難しく、人に説明することで理解が深まることもままあります。

そんなやりとりの中で、塾長さんは、すべての子どもたちが今何をどこまで勉強していて、どういうところでつまづいているかを把握されていらっしゃいます。

「子どもたちに毎日塾に来てもらうのは、僕が調整しやすいからというのもあります。毎日見ているからできる調整があるので。今日この言葉をかけて、数日後にはこんな声をかけようとか、今この言葉を言うべきではないだろうかとか、日々調整ができます。この子とはこれを話し合った方がいいなとか、もう少し見守ろうとか、その子の性格や状況に合わせて調節しています」と塾長さんはおっしゃいます。

「子どもを導きつつ、状況を確認しながら、方向を調整する。」

ただの自習室で勉強しているのとはずいぶん違います。かといって、知識の詰め込みの塾ともずいぶん違います。ここで勉強することで娘が日々得ているものは、娘の将来の力になると思っています。

今日も読んでいただきありがとうございます。明日も「自習だけの塾で塾長さんは何をしてくれるの?」という話について書いていきたいと思います。