ここ数日は、夏休みの息子の学童の様子を書いています。

selfmanagementforkids.hatenablog.com

selfmanagementforkids.hatenablog.com

息子の通う学童では、長期休みの時には毎日1時間勉強の時間があります。子どもたちがどんな内容に取り組んでいるかは指導員さんはまったく把握しません。その日に取り組んだ内容の確認や、答え合わせなどは各家庭に任せられています。

学童から帰ると、まずはじめに、その日の勉強のノートの丸つけをします。

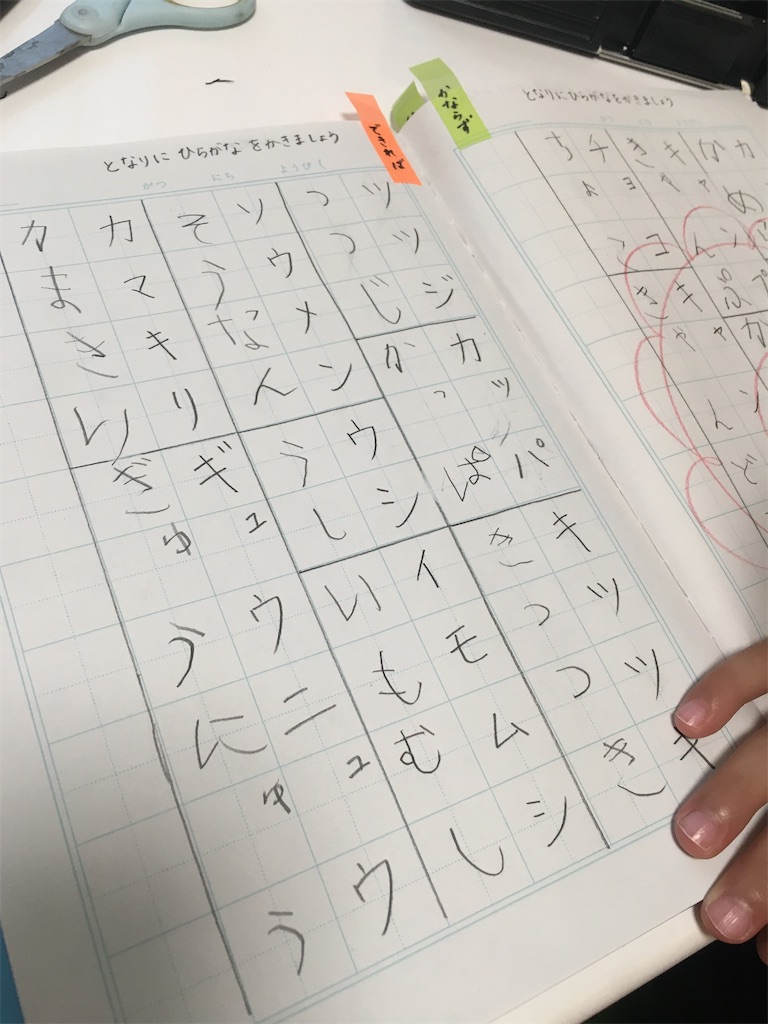

この日はまずはカタカナから。

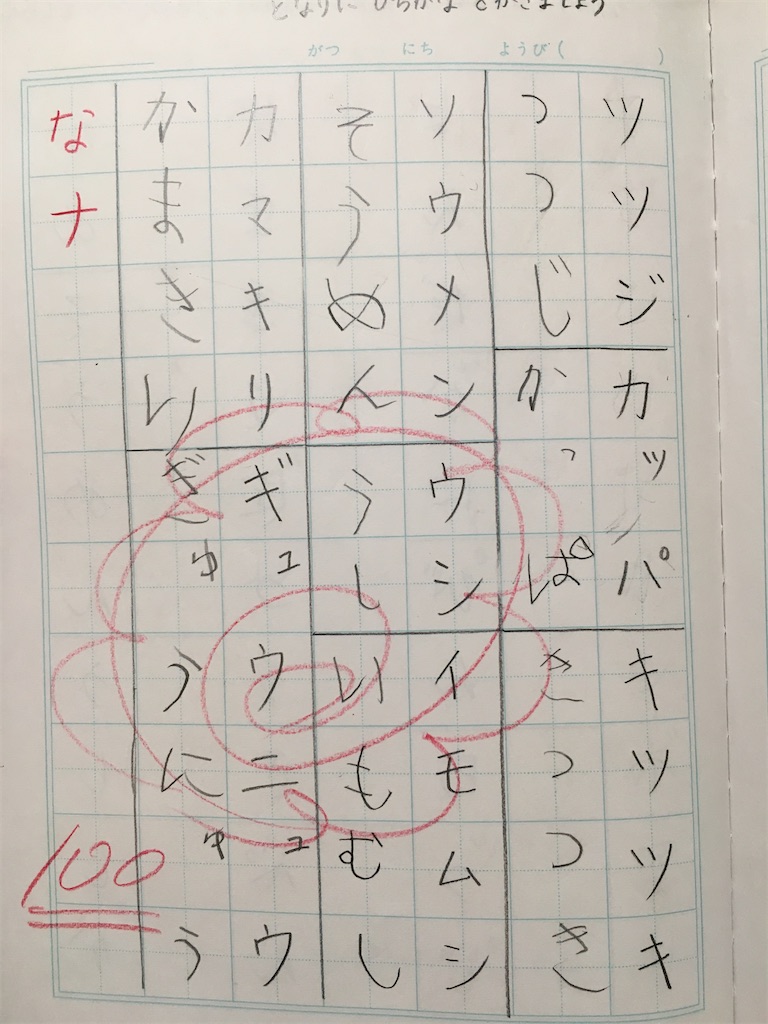

右側の「かならず」のページは全問正解でしたが、左側には間違いがありました。間違いがあるときには、間違えた箇所をはじめから教えるのではなく、自分で探させるようにしています。

selfmanagementforkids.hatenablog.com

「どこか違うよ、探してごらん」と声を書けます。

息子「わかった!」

私「なに?」

息子「かまきりの”か”が、カタカナのカになってる…」

私「あ、ほんとだ(私は実はこの間違いは発見できていませんでした)」

息子「簡単になおせるよ(カに一本線を書き足して「か」にする)」

私「うん。でも、まだあるよ」

息子「えー?」

私「もう一回、最初から全部読んでみな」

「つつじ、かっぱ、きつつき、・・・」と、全部読んでも見つけられません。

そこで、こんな会話をしました。

私「(赤字で、ひらがなの「な」を書きながら)”な”って、カタカナで書くと(赤字でカタカナの「ナ」を書きながら)こうなんだよね」

息子「あー、分かった」

私「?」

息子「”そうめん”かぁ。”そうなん?”ってちょっとおかしいとは思ったんだよね」

私「だよね」

息子「でも、母ちゃんならあり得るかなぁと思って」

私「・・・」

息子「メとナって似てるね」

私「うん、むずかしいよね」

息子「斜めかまっすぐかが違うのかー」

私「そうそう。明日また似たような問題入れとく。次は頑張って」

息子「うん。”できないことをできるようにするのが勉強”、”やれることをやるのは作業”って母ちゃんいうでしょ。”今日は勉強できた”ってことで、いいよね」

私「だね」

”できないことをできるようにするのが勉強”、”やれることをやるのは作業”

勉強のときに私がよく言う言葉です。間違える問題に遭遇できれば「勉強」できるので、とても良いことだと、子どもたちには言っています。

ひらがなすらまったく読み書きできなかったのに、カタカナも読めるようになり、ひと通りかけるようにもなって(まだ間違いますが)、ずいぶん成長しました。

ちなみに、この日の一日の勉強量は、

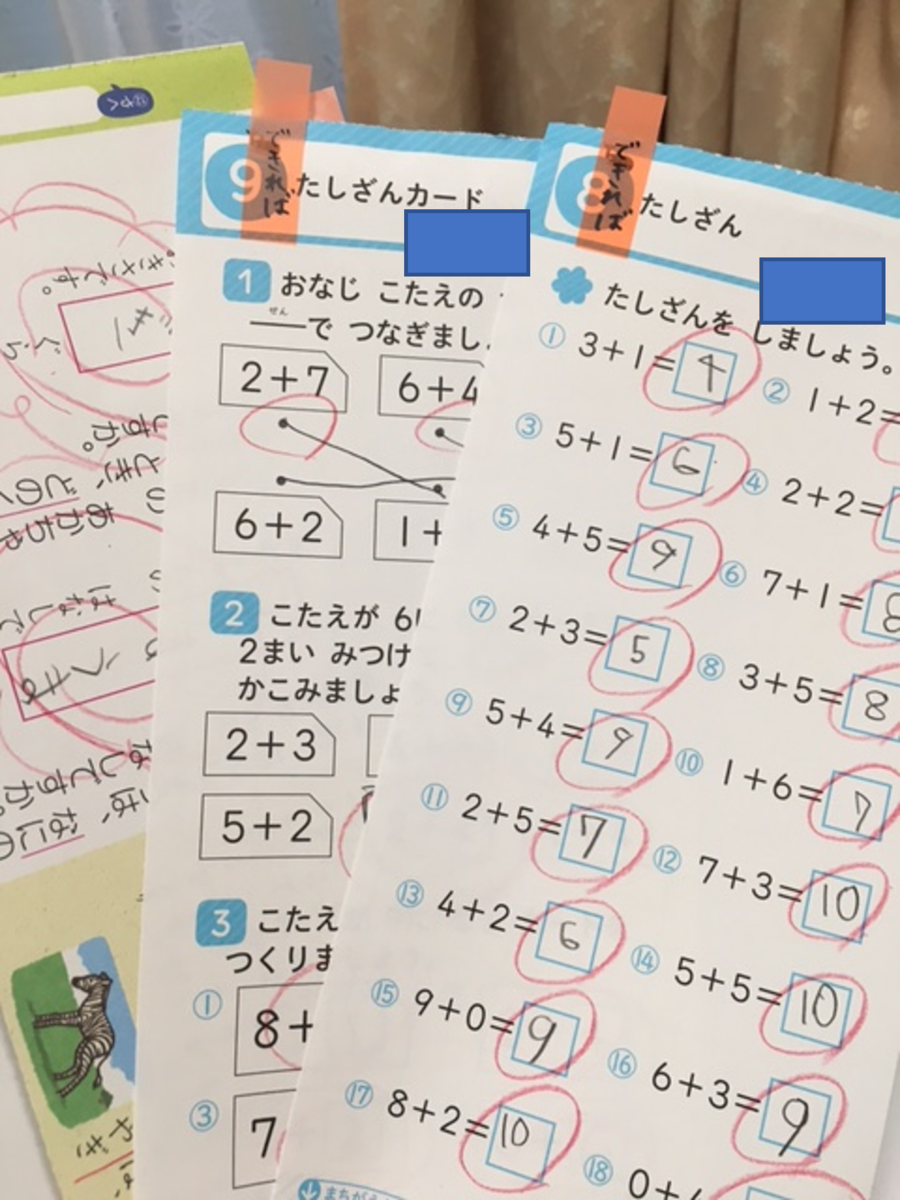

「算数の問題3ページ(見開き1ページ+片面1ページ)」

「カタカナ 3ページ(見開き1ページ+片面1ページ)」

(※ちなみに、前の日に”マ”を間違えていたので、この日はマの問題が多めになっています。今はもう読み書きできるようになりました。)

「市販の問題集4ページ」

※青で隠しているところには息子の名前を書いています。学童で万が一息子が片付けしそびれた時に、あとから誰のプリントか分からなくなるといけないので、あらかじめひとつひとつのページに自宅で名前を書いてから持たせています。

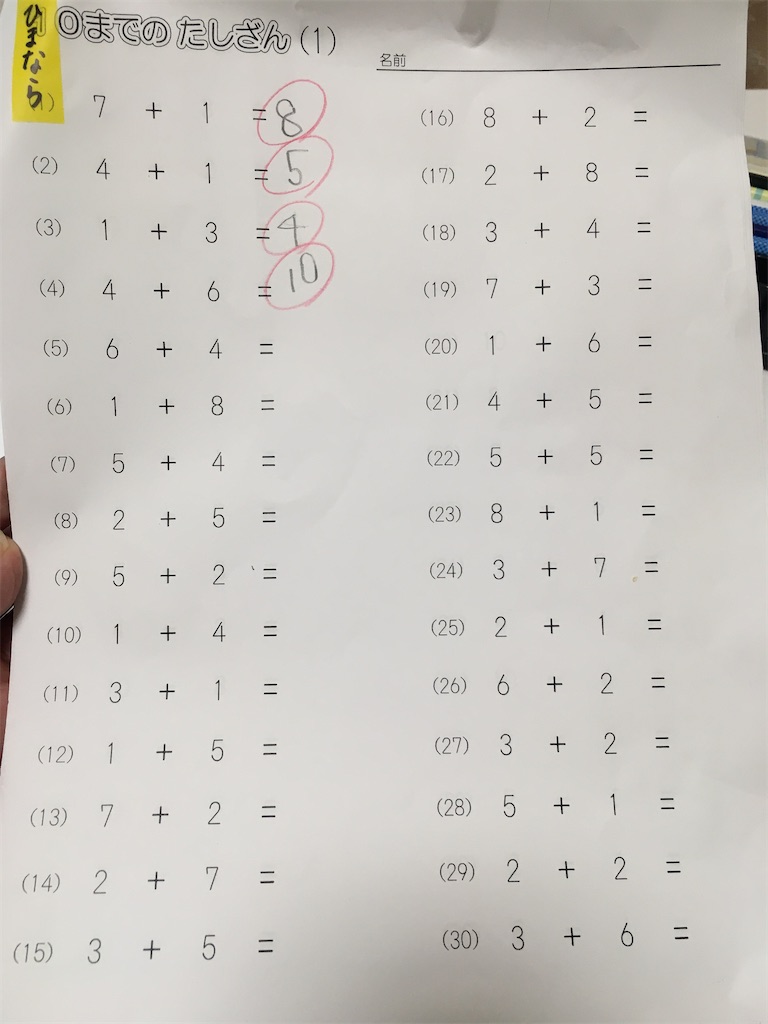

「ひまならのプリント」を少しだけ(ちびむすドリルのものです)

毎日1時間の勉強は、小学1年生には十分な勉強量だと私は思っています。1時間で何をやるか、息子の苦手なところも得意なところも混ぜながら、工夫していきたいと思います。

ちなみに、使っているのはこちらの問題集です。算数は「学研」、国語は「くもん」です。どちらも書店で選びました。

算数のドリルは”1学期の復習が一通りできるような内容のドリルを”と思って選びました。国語のドリルは、文を読むのにまだ慣れていないので、2~3行の短い文の問題に毎日取り組めるようにと思って選んだ問題集です。

今日も読んでいただきありがとうございます。明日も夏休みの学童の話を書きます。